한국인의 ‘명랑’은 만들어진 감정이다?

1990년 당시 집권당인 민주자유당의 박준규 국회의장은 한 매체와의 인터뷰에서 의장의 역할에 대해 “정치 풍토의 명랑화”라고 밝힌 바 있다. 그로부터 24년 전인 1966년 1월, 박정희 대통령은 새해를 맞아 발표한 연두교서에서 조국 근대화의 과정으로서 “명랑한 사회의 건설”을 당부한 바 있다. 그리고 다시 1930년대 조선총독부는 “도시 경성의 명랑화”를 식민 통치의 필수 정책으로 내세웠다.

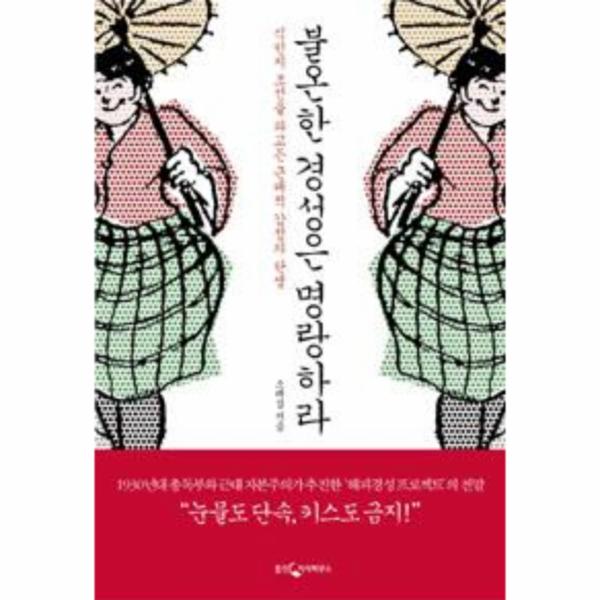

이처럼 ‘명랑’ 혹은 ‘명랑화’라는 말은 1930년대 조선총독부에 의해 표현의 홍수를 이루다가 1990년대에 들어 급격하게 종적을 감춘 단어이다. 그런데 지금 우리가 생각하는 명랑의 의미와 그 시절의 명랑의 의미는 같지가 않다. 총독부에서 해방 이후의 권력까지, 그들은 왜 명랑이란 감정을 사용하고 선전했을까? 어딘지 수상한 냄새를 풍기는 명랑이란 감정을 추적한 신간 《불온한 경성은 명랑하라》는 이런 의문에서 시작한 책이다.

이 책 《불온한 경성은 명랑하라》는 근대에 만들어진 ‘명랑’을 통해 한국 근현대의 감정 문화사를 들여다본다. 그저 ‘유쾌하고 활발한 기분이나 감정’ 정도를 가리키는 말인 줄 알았던 명랑에는 우리 역사가 대면해야 했던 식민 통치와 근대 자본주의의 흔적이 고스란히 새겨져 있다. 저자인 소래섭 교수는 서문에서 “요컨대 명랑은 1930년대라는 시대를 지배했던 몇 가지 의도를 관철하기 위해 ‘만들어지거나 발견된’ 말이었다”라고 밝히고 있다. 총독부의 ‘감정 정치’에서 근대 자본주의가 만든 ‘감정 노동’에 이르기까지, 명랑을 강요한 시대상을 다채롭게 그려낸 이 책을 통해 우리는 우울한 시대를 ‘명랑하게’ 살아낸 식민지 청춘들의 비애와 근대적 감정의 이면을 경험하게 된다. 더불어 ‘쿨(cool’을 외치는 ‘88만 원 세대’의 또 다른 자화상과 마주할 수 있을 것이다.

‘명랑’을 추적하다: 명랑은 어떻게 만들어졌나

우선 ‘명랑’의 의미부터 생각해 보자.