19세기 중엽까지만 해도 유럽의 어느 나라와도 통상을 원하지 않았던 조선을 두고 당시 서방세계는‘ 은둔의 나라(조용한 나라’라 불렀다.

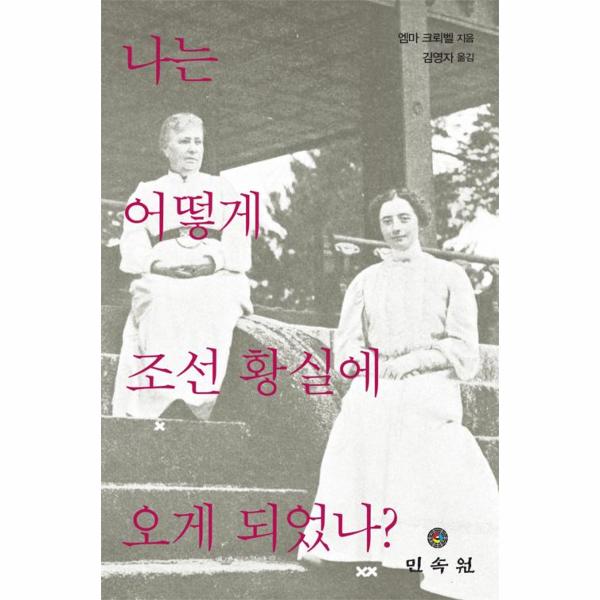

19세기 말에 이르러서야, 조선은 반강제적으로 통상을 목적으로 한 문호를 개방했고, 마침내 서양인들이 조선 땅을 밟는 것을 허락했다. 그리고 이때 잠시라도 조선 땅을 밟았던 서양인들이 자기 나라로 돌아가 ‘미지의 나라, 조선’에 대한 기사들을 자국의 신문에 실으면서, 거의 알려지지 않은 채 그저 ‘동양의 은둔국’로만 알려졌던 조선은 서구세계에 알려지기 시작했다. 여행자들의 견문록 혹은 연구자들의 각종 저서에서는 그 내용이 때로는 사실과 다르게 왜곡되기도 하고 또 때로는 과장되기도 했다. 그러나 그들이 펼쳐놓은 조선의 이야기들은 광적일 정도로 호기심 많은 서양인의 지적인 갈증을 적셔주는 단비와도 같았다. 여행견문록 가운데 유독 시선을 끌었던 것이 바로 독일인 엠마 크뢰벨Emma Kroebel의 저서 『나는 어떻게 조선 황실에 오게 되었나?』이다. 그녀는 조선 황실 - 더 정확 하게는 대한제국 -의 서양 전례관이었다.