2018년 6월에 1권을 내고 긴 시간을 기다려 원고를 받았다. 1권의 배경은 네팔 히말라야였다면, 2권의 무대는 중국의 시샤팡마와 파키스탄의 카라코람 산군이다. 원고를 받아서 읽으면서 저자들이 겪은 고생이 눈에 그려지는 듯했다. 네팔 히말라야에 비해 너무 힘들었을 길.

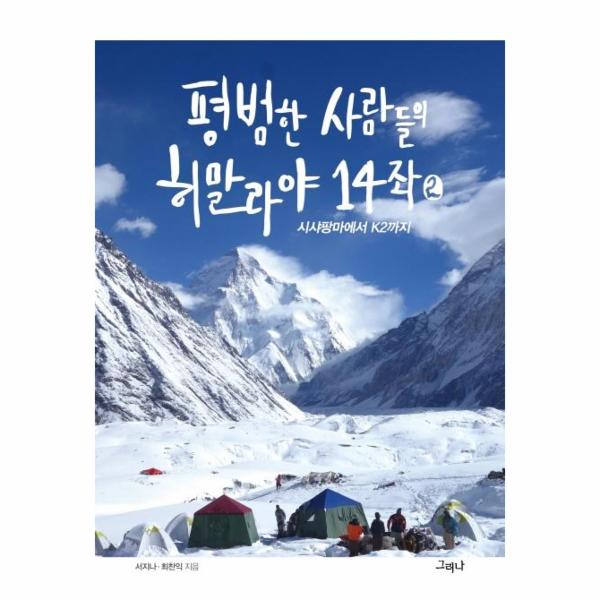

히말라야는 한국에서 산을 타듯이 전투적으로 타는 곳이 아니다. 천천히, 천천히 걷고 술을 자제하며, 밤에는 히말라야의 별들을 보고, 때로 찾아오는 고산병에 힘겨워하며 그래도 천천히 걸어서 가는 곳이다. 걸으면서 힘들기도 하고, 때로는 내 깊은 곳에 숨어있는 내 모습을 보는 것이 고통스럽기도 한 곳이다. 나의 못난 모습을 보는 것은 힘들지만, 그러한 자신에 대한 직시가 역설적으로 히말라야이기에 가능하고, 그래서 오래도록 기억에 남는 여행지이기도 하다. 그러한 자신의 모습과 대비되어 산은 높고 설산은 빛나고 아름답다.

왜 산을 오르냐는 질문에 조지 맬러리는 ‘거기 산이 있으니까!’라고 답을 한다. 무슨 뜻일까? 불교의 유명한 말, ‘불립문자(不立文字’를 떠올린다. 설산을 보는 눈, 그리고 거기에서 만난 감동과 깨달음을 말로 표현할 수는 없다. 거기에 서 본 자들만이 알 수 있을 뿐이다. 온갖 어려움을 이기고 K2를 보고 온 사람들에게 우리가 줄 수 있는 것은 ‘경의’ 뿐이다. 설산을 그리워하는 설산파들과 모험을 두려워하지 않는 사람들에게 좋은 길잡이가 될 책이다.