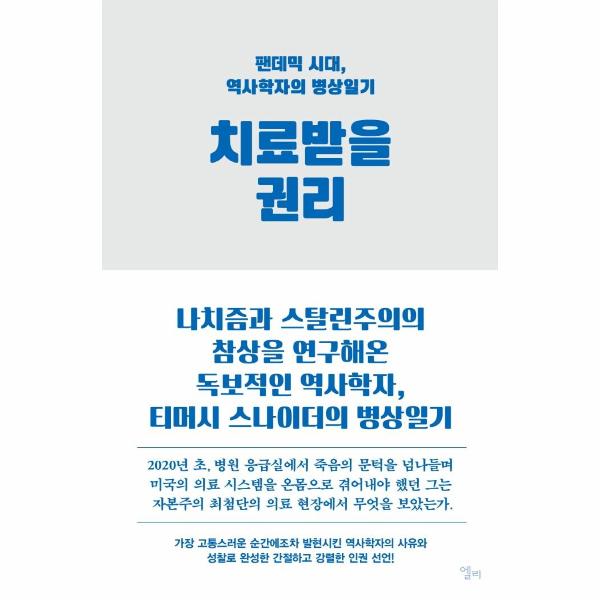

팬데믹 풍경 속에서 길어 올린 가장 긴박한 선언,

“건강은 인권이다”

팬데믹 상황은 전 세계로 급속히 확산되며 이전에는 보이지 않던 풍경들을 낱낱이 드러냈다. 예측 불가의 바이러스 앞에 놓인 우리의 취약함만큼이나 충격적이었던 것은, 질병과 위기 상황으로부터 보호받으며 삶을 지속할 권리가 누구에게나 평등하게 주어져 있지 않다는 사실이었다. 장애인들은 시설에 격리된 채 집단 감염되었지만 적절한 관리를 받지 못했고, 바이러스로 생긴 돌봄 공백은 고스란히 여성들의 몫이 되었으며, 자영업자들은 정치인과 종교인 들에 비해 생업의 피해를 보상받지 못하고 희생해야 했다. 이런 맥락을 고려해보면 같은 시기, 다른 공간에서 팬데믹을 함께 경험한 티머시 스나이더가 이 책을 통해 소개하는 네 가지 교훈들은 국내 독자들도 충분히 공감할 만한 시의적절한 요청이자 울림 있는 선언으로 다가온다.

첫 번째 교훈 “의료보장은 인권이다”에서 저자는 인간이 건강과 자유를 누리지 못하게 가로막는 첫 번째 병폐로 ‘보편적인 의료보장 시스템의 부재’를 든다. 완벽하지는 않다 해도 국민의료보험 제도가 일찍부터 자리 잡아온 한국과는 달리, 미국의 의료보장 시스템은 민영화되어 있다. 이는 곧 치료가 보편적 인권이 아니라 경쟁의 영역에 속하며, 치료받을 권리에서 배제된 계층이 광범위하게 존재한다는 뜻이다. 다른 국가들에서 의료보장이 보편적 인권으로 확립되는 데 기여해왔지만, 정작 자국 국민들의 건강은 시장의 상업 논리에 맡겨온 미국의 현실을 저자는 “집단 사망에 이르는 고통의 정치 속으로 끌려들어가고 있다”고 규정한다. 저자는 또 무작정 고통을 감내하거나 제약회사의 이윤을 늘려주면서 약을 복용하는 선택이라는 이분법 외에도 다양한 대안이 있어야 한다고 주장한다. 즉, 개인이 병원을 더 쉽게 찾을 수 있어야 하고, 건강을 위한 더 간편한 치료들을 누릴 수 있어야 하며, 모두에게 의료보험이 있어야 한다는 뜻이다.

두 번째 교훈 “소생은 아이들과 더불어 시작된다”는 육아에 관한 이야기다. 한 인간