- 들어가며

1부. 나를 속이는 말

- 스몰토크의 힘

- 눈치가 말해주지 않는 것들

- 한국어는 지면 안 되는 언어

- 정이란 무엇일까

- 손찌검이 들어오는 자리

- 차라리 입을 다물게 되는 순간

- 눈치 말고 맥락 챙기자

- 우리는 왜 시도 때도 없이 무시하고 무시당할까

- 말의 배신

- 감동 실화? 어떤 감정이 ‘감동’일까

- 목적을 감춘 이상한 질문들

- 내가 드세고 당돌하고 맹랑하다고 말하는 당신에게

- 바이링구얼리즘, 이중언어의 그늘 안에 서기

2부. 영어라는 렌즈

- 나쁜 버릇에도 이름이 있다

- 억울함을 쪼개고 쪼개면

- 가짜 공포 분리하기

- 감정에 대응하는 언어가 없을 때 생기는 일들

- 뭘 잘해야만 울 수 있나요

- 누르스름과 누리끼리는 정말 색깔 이름일까?

- 한국인의 기분KIBUN

- 어느 외로운 밤 시리와의 대화

- 영어로 이력서를 써보아야 하는 이유

- 똑바로 서라는 지시의 암담함

- 어느 언어에나 있는 수퍼파워

- 외국어를 말하는 나는 다른 결정을 내린다

- 질문하는 언어

- 나가는 말

말하기 전에 생각해볼 것

일상적인 대화를 나누는 상황에서, 우리는 굳이 내 생각에 꼭 맞는 표현을 찾기 위해 오랜 시간 뜸을 들이거나 문법을 지키며 말하려고 애쓰지는 않는다. 모국어란 너무 편안하고 익숙하므로 주어나 목적어를 생략하기도 하고 관용구를 활용해 전하려는 메시지를 강조하기도 한다. 상세하게 이야기하기 귀찮다면 거칠게 언질만 던져도 무방하다. ‘척하면 척’ 알아듣는 우리끼리의 맛이라는 게 있으니까. 그런데 그러다가 그만 방심하여 엇갈리거나 충돌하는 일이 왕왕 생긴다. 몇 가지 상황을 보자.

하나. “뭘 잘했다고 울어?” 친구의 말을 듣고 기분이 더 가라앉았다. 뭘 잘해야만 울 수 있는 것일까? 그런데 내가 무엇을 잘못했나? 가만 보니 친구가 악의를 품고 한 말 같지는 않은데, 그가 전하려던 건 오히려 나에 대한 애정과 그로 인해 속상한 마음인 것도 같은데, 저 문장은 왜 저런 모양을 하고 있을까? 어떤 의미를 품고 나를 향한 것일까?

둘. “대박 감동 실화!” 감명 깊은 영화를 보고는 신나서 SNS에 글을 썼는데 올리고 보니 어딘가 찜찜하다. 내 감흥이 전달되지 않는 것 같다. 오히려 진부한 영화처럼 느껴진다. 내가 쓴 문장은 내 생각을 잘 나타내고 있나? 나는 내가 무얼 느꼈는지 제대로 알고는 있나? 이 영화의 어떤 점이 어떻게 감동이었던 걸까? 아니, 감동이 뭐지?

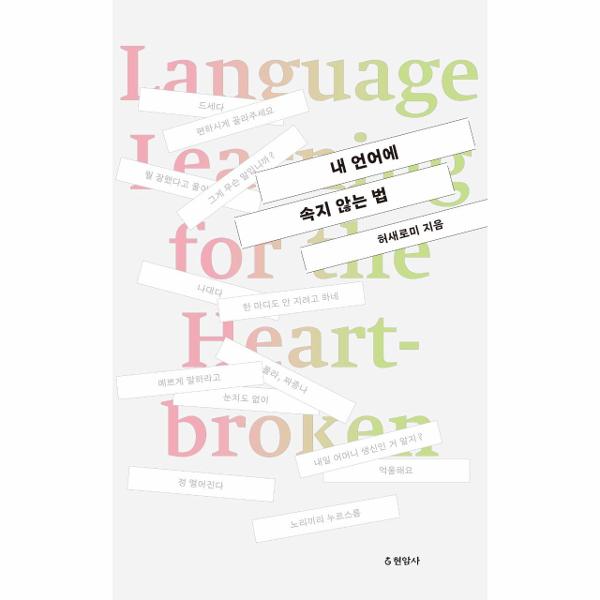

한국인의 피가 흐르는 당신에게는 ‘눈치’라는 능력이 있다. 그러니 알아서 맥락을 파악하고 이해할 수도 있을 것이다. 그런데 『내 언어에 속지 않는 법』은 ‘여기서 잠깐!’을 외친다. 적확한 표현을 찾으려는 노력 없이 언어가 내놓은 길을 관습적으로 따라가며 ‘대충 무슨 말인지 알지?’ 하고 퉁치고 넘어갔던 수많은 순간들. 그 사이에서 나도 모르게 상처를 주거나 받은 적은 없을까? 그러다 뭔가 빠뜨린 건 없을까? 분명하게 따져보려다가 이상한 사람 취급을 받았거나, 종종 갸우뚱했지만 깊이 고민할 여유가 없었던 이들이라면 서둘러 이 책 앞에 앉기를 추천한다. 책장을 한 장 넘긴 다