“너를 낳을 때, 네가 내 심장의 일부를 가져갔단다.”

모성의 여러 얼굴, 사랑과 두려움, 그리고 이별과 이해에 관한 이야기

나눠 가진 심장은 하나일까? 둘일까?

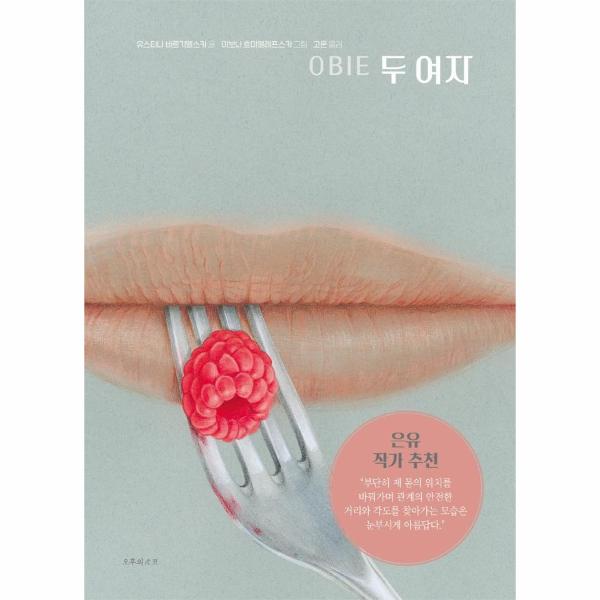

두 작가가 자신들의 딸에게 헌정한 이 지극한 편지는 보살핌과 사랑의 언어로 쓰였지만 그 안에는 보이지 않고 말해지지 않는 어머니의 다른 얼굴 또한 숨어 있다. 그들은 엄마로서의 자신을 가장하지 않고 미소로 두려움을 덮지 않으며 모성이라는 이름의 복잡다단한 감정의 소용돌이를 서늘하고도 아름답게 쓰고 그려냈다.

여자는 엄마가 되는 일에 대한 두려움과 행복을 동시에 느끼고, 자라나는 딸과 긴밀한 유대감을 가지지만 이제 나눠 가진 심장이 하나가 아니라 둘이라는 자각과 함께 분리의 고통을 겪어내야 한다. 밤이 되어도 걱정이 사라지지 않는 엄마의 심장은 “자는 동안 부서질 수도 있다”. 창백하고도 따듯한, 흐미엘레프스카 특유의 오묘한 푸른빛으로 채워진 페이지를 펼치고 접으면, 엄마와 딸은 포개졌다 갈라지고 때로 서로 숨바꼭질하듯 스쳐 지나가기도 한다. 이 어긋한 세계 속에서 엄마는 “이제 얘기해 줄게”로 딸에게 말을 걸며 “이제 알겠지?”로 나아간다. 딸에게 이해를 구하는 이 연서를 써 내려가는 동안 자신 또한 스스로를 이해하게 되지 않았을까? 두 여자가 끝내 서로를 이해하리라는 믿음을 우리가 가져도 되지 않을까? 그림 속에서 두 여자가 언제든 포개질 수 있고, 서로가 서로의 빛이 되어주고 있듯이.

“밖으로 나갈 때가 된 거야, 어둠 속에 숨은 것이 무엇이든”

한 여자가 한 여자에게 쥐여 주는 손전등 같은 이야기

이 아름다운 책을 비단 엄마와 딸의 이야기로만 한정할 수 있을까. 이것은 한 여성의 변신과 성장에 관한 이야기이자, 한 여성이 또 다른 한 여성에게 전하는 용기에 관한 이야기이기도 하다.

요정의 언어를 알던 안온한 세계의 아이는 어느 날 멧돼지의 모습을 한 두려움과 직면하고 더는 이전으로 돌아갈 수 없다. 여성의 변신은 조각조각 부서져 버린 심장과 함께 온다. 두려움과 고통을 끊어