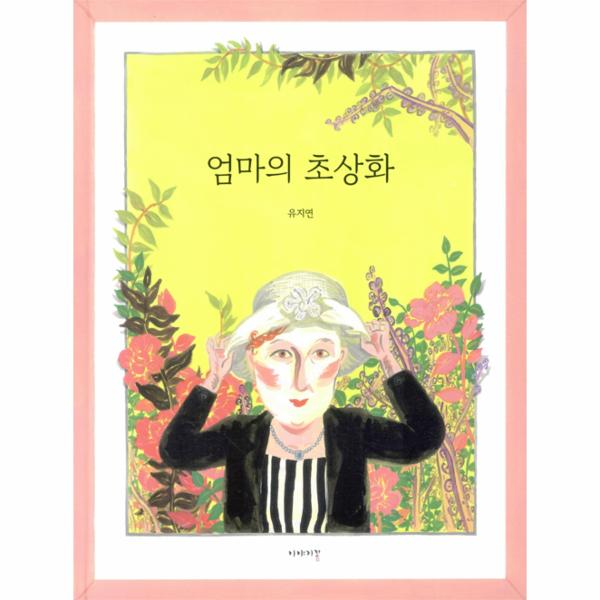

밥하고 빨래하고 청소하고……, 가족을 위해 사는 사람, 엄마.

하지만 그게 엄마의 모습 전부일까?

엄마의 가슴 속에 감춰진, 미영 씨의 진짜 모습은 어떤 걸까?

부르기만 해도 가슴이 따뜻해지는 이름, 엄마. 생각만 해도 마음이 편안해지는 사람, 엄마……. 엄마는 모든 사람이 처음으로 깃들였던 집이고, 세상에 나와 처음으로 만난 사람입니다. 누구에게나 엄마는 언제라도 돌아갈 수 있는 보금자리이며, 어디서든 나를 지켜 줄 등불입니다. 바꿔 말하면, 엄마는 늘 내가 의지하고 위안을 바라는 대상이며 내가 원하는 모든 것을 주는 헌신적인 후원자이기도 합니다.

그런데 그 한없는 베풂의 신화는 어디서 비롯된 것일까요? 그리고, 대상이요 후원자가 아니라 스스로도 위안을 바라고 일탈을 갈구하는 욕망의 주체로서, 고유한 이름을 지닌 엄마 이전의 한 여성은 어디에 있는 것일까요?

안타깝지만 당연하게도 베풂의 신화는 주체의 희생에서 시작합니다. 모든 ‘엄마’는 어떤 ‘여성’이 포기하거나 미루어 둔 꿈과 욕망과 자아의 뒷모습인 것입니다. 우리가 그들에게 바라는 것, 보고 싶어 하는 것, 당연히 여기는 것은 늘 바로 그 뒷모습이지요. 어느 순간 내비쳐지는, 엄마의 이면에 감춰진 ‘아무개 씨’의 진짜 모습은 슬프게도 우리에게 낯설기만 합니다. 그런데 그 낯선 느낌은 정당한 것일까요?

이 책은 엄마가 ‘엄마’이기만 한 줄 알고 살아오다가 어느 날 문득 엄마의 또 다른 자아인 ‘미영 씨’의 모습을 발견한 자식이, 자신이 느낀 그 낯섦이 과연 정당한 것인가 라는 질문에 대하여 답을 찾는 과정을 그린 작품입니다.

작품 속 화자인 나는 그림을 그리는 사람입니다. 나는 엄마의 초상화를 그리는데, 내가 그리는 초상화는 늘 익숙한 엄마의 모습 그대로입니다. 갈라진 틈새로 빨간 립스틱이 침착된 메마른 입술, 성긴 세월을 감추는 뽀글뽀글한 파마머리, 무슨 일론가 심하게 삐친 나를 위해 기도할 때 펑퍼짐한 엉덩이를 받치던