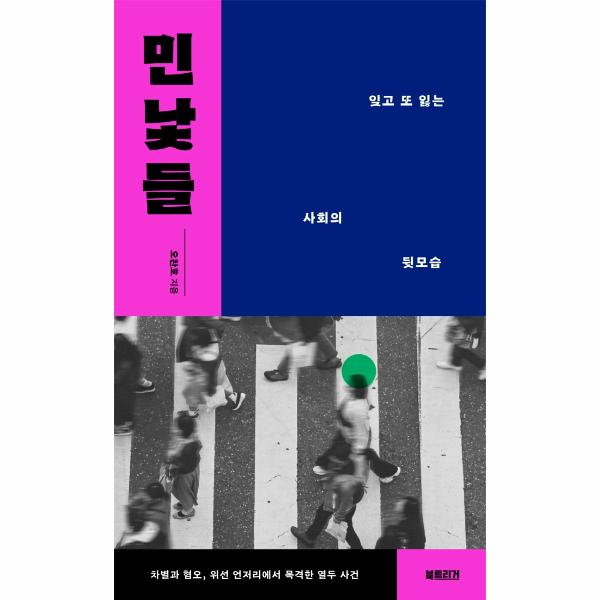

프롤로그 - 여기를 보자는데 저기를 보는 사람들

1부, 말줄임표

죽음도 별수 없다

첫 번째 민낯, 살고 싶다는데도 별수 없다

― 성 소수자는 여기에 있다, 故 변희수

두 번째 민낯, 심장이 찢어져도 별수 없다

― 말이 칼이 될 때, 故 최진리

세 번째 민낯, 맞아도 별수 없다

― 때려 주는 선생이 진짜라는 이들에게, 故 최숙현

네 번째 민낯, 떨어져도, 끼여도, 깔려도 별수 없다

― 너는 나다, 故 김용균

다섯 번째 민낯, 일가족이 죽어도 별수 없다

― 가난이 죄책감이 되지 않기를, 故 성북 네 모녀

여섯 번째 민낯, 국가를 믿어도 별수 없다

― 내 몸이 증거다, 故 가습기 살균제 사망자 ○○○○명

2부, 도돌이표

우리는 망각에 익숙하다

일곱 번째 민낯, 우리는 더 날카로워질 것이다

― 모두 같은 배에 타고 있다, 코로나19 팬데믹

여덟 번째 민낯, 우리는 또 둔감해질 것이다

― 관대한 판결을 먹고 자랐다, n번방 사건

아홉 번째 민낯, 우리는 계속 수군댈 것이다

― 나는 출산의 도구가 아니다, 낙태죄 폐지

열 번째 민낯, 우리는 끝없이 먹먹할 것이다

― 기억과 책임 그리고 약속, 세월호 참사

열한 번째 민낯, 우리는 언제나 잊는다

― 망각에 맞서는 기억의 투쟁, 박근혜 대통령 탄핵

열두 번째 민낯, 우리는 역시나 순진하게 믿는다

― 공정하다는 착각, 조국 사태

에필로그 - 지금 여기는, 우리의 결과다

‘살아남는 법’이 부유하는 사회에서는

‘살아남지 못한 사람들’에 대한 관심이 없다.

그 끝엔 무엇이 기다리고 있을까?

1부 “말줄임표”는 여섯 가지 안타까운 죽음을 다룬다. 한 개인이 죽음으로 떠밀려 갈 때까지 사회가 아무런 관심도 가지지 않고 수수방관한 것이기에, 이들의 죽음은 지극히 사회적이다. 인간 존엄이 보장되지 않는 상황에서 고통스럽게 생을 이어가다 불현듯 사고를 당하거나 사망당한 이들은 ‘사회적 타살’의 피해자나 다름없다.

故 변희수. 정상과 비정상으로 사람을 구분 지으며 성 소수자에 대한 차별과 혐오를 당연시 여기는 한국 사회의 희생자이다. 故 최진리. 인터넷의 익명성 뒤에 숨어 혐오 표현을 일삼는 악플러들에 의해 난도질당해 죽음으로 내몰린 것이나 다름없다. 故 김용균. 기업의 비용 절감을 위한 하청이라는 시스템 속에서 ‘정기적으로’ 발생하는 끔찍한 사고사의 피해자이다. 故 최숙현. 폐쇄적 체육계의 전형적인 폭력 사건에 휘말려, 그나마 존재하는 보호 장치도 소용없이 주변인들의 방관 속에 끝내 목숨을 잃게 되었다. 故 성북 네 모녀. 선별적 복지의 사각지대에서 발생한 벼랑 끝 죽음이다. 故 가습기 살균제 피해자 ○○○○명. 현재까지 몇 명인지조차도 정확히 파악되지 않는 대(對국민 살인사건의 무고한 피해자들로, 국가의 직무 유기와 기업의 오만함 속에서 스러진 목숨들이다.

1부의 부제는 “죽음도 별수 없다”이다. 어쩌다가 한국 사회는 죽음도 별수 없는 차갑고 냉혹한 얼굴을 하게 되었을까? 저자는 무고한 이들의 죽음에도 심드렁한 우리 앞에 피해자의 아픔을 꺼내 놓고, 그들의 고통이 개인 영역의 문제가 아니라는 사실을 끝없이 환기한다. “흔하기에, 이런 안타까운 죽음을 그저 별수 없는 세상의 한 조각 정도로 이해하는 사람들도 있다. 하지만 우리는 어떤 구조가 이런 흔함을 상시적으로 등장시키고 있는지 질문을 던져야 한다.” 이 책은 우리가 이들의 죽음에 모두 깊이 연루되어 있음을 강조한다. 인권의 사각지대를 찾는 시도를 어떻게든 폄하하려는