잃다, 그리고 발견하다

주목받아 마땅한 천재 포토그래퍼

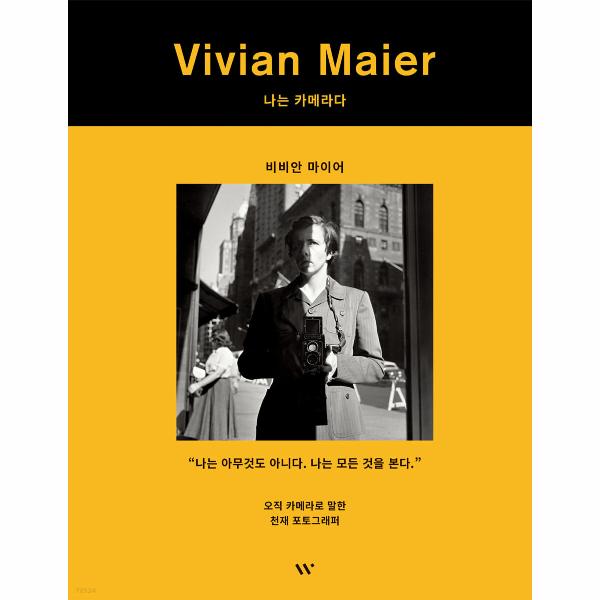

약 40년간 눈에 띄지 않게 살다 간 한 무명의 사진가가 있었다. 집도 가족도 유산도 없이 떠난 그가 유일하게 남긴 건 임대 창고에 쌓여 있는 수십만 장의 필름뿐이었다. 일찍이 카메라를 이래로 그는 남는 시간이면 언제나 롤라이플렉스 카메라를 목에 걸고 거리로 나가 셔터를 눌렀다. 그러나 현상할 형편이 못 되어 대부분 필름째로 보관하였고 그 누구에게도 자신이 찍은 사진을 보여주지 않았다.

2007년 경매로 나온 필름박스를 단돈 400달러에 사들인 한 역사가가 있었다. 어느 날 그는 자신이 예전에 구입한 필름 몇 장을 현상해보고 범상치 않은 예술성에 놀라 SNS에 올린다. 빈부, 특권, 젠더, 인종, 정치, 죽음 등 묵직한 주제들이 투영된 따뜻하고도 날선 사진들. 전 세계 사람들이 앞다투어 ‘좋아요’를 누르기 시작했고 언론은 이 무명의 사진가에게 매료되어 열렬히 환영하였다. 죽은 지 얼마 되지 않아 유명세를 탄 비비안 마이어의 사진은 미국, 영국, 덴마크, 노르웨이, 벨기에 등을 순회하며 대중들의 사랑을 받아왔으며 그의 독특한 인생은 다큐멘터리로도 제작되어 2015년 아카데미상에 노미네이트되기도 했다.

바로 천재 포토그래퍼 비비안 마이어의 이야기다. 그의 삶은 수수께끼 그 자체이며, 그의 사진은 예술 그 자체이다.

평균적으로 계산하면 하루에 필름 한 통씩 50년 동안 찍은 사진들. 하지만 그는 단 한 장도 공개하지 않았고 다만 쉼 없이 찍었을 뿐이다. 사진을 찍는다는 사실조차 숨기고 남의 집을 전전하며 생활했다. 헐렁한 남자 셔츠에 튼튼한 신발을 신고 성큼성큼 거리를 걸어다니며 필름 값을 아끼려 모든 컷이 마지막인 양 자신이 보는 세상을 카메라에 담았다. 하지만 누구도 알지 못한다. 왜 그 많은 사진을 찍었는지, 왜 그 많은 사진을 공개하지 않았는지.

그래서일까? 마이어의 사진은 자유롭다. 미국의 거리 풍경과 그 속에서 살아가는 사람들을 자신만의 독특한 문법으로 보고 찍는다. 차후에 자신의