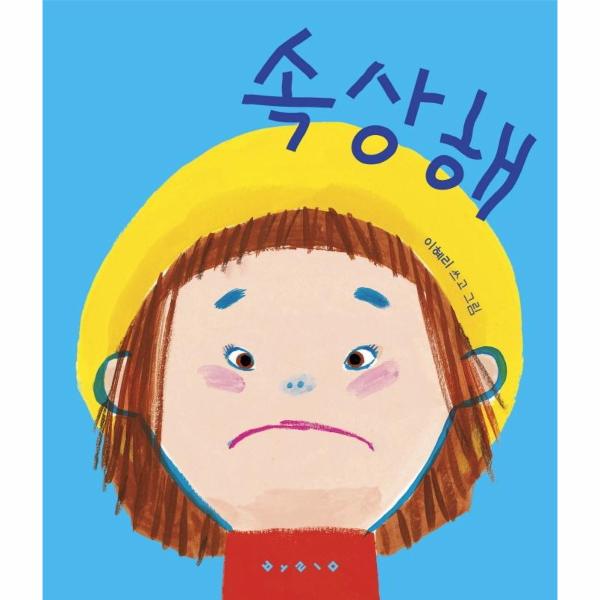

엄마, 접시가 속상하대!

아침을 먹으려고 식탁에 앉았는데, 접시가 울상이다. 왜냐고? 접시 위엔 채소만 수두룩하고 소시지는 겨우 두 개! 그러니 접시가 속이 상해, 안 상해? 신발을 신으려고 신발장을 열었는데, 노란 고양이 장화가 시무룩한 얼굴로 쳐다본다. 왜냐고? 오늘은 나랑 꼭 같이 나가고 싶은데 비가 안 오잖아. 불쌍한 고양이! 엄마 손에 이끌려 버스를 타러 갔는데, 어라, 어린이집 버스도 속상한 얼굴이다. 왜냐고? 엄마랑 헤어지기 싫으니까!

주위 사물에 마음을 투사하는 아이들의 심리를 해학적으로 그린 그림책이다. 소시지, 완두콩, 브로콜리와 단호박 조각 담은 접시가, 하늘에 뜬 뭉게구름이, 멈춰선 버스가, 그저 구멍 몇 개 뚫린 나뭇잎이 저마다 어찌나 속상해 보이는지 절로 웃음이 난다.

내 마음을 알아주세요

“속상해.”는 “싫어.”나 “화가 나.”와는 결이 다르다. “나도 알아. 그렇지만…”이랄까, 수긍하면서도 욕구를 드러내는 방식이다. 그 뒤에 생략된 말은 “내 마음을 알아주세요.” “나랑 이야기 좀 해요. 나는요…”쯤 될 테다.

게다가 “나 속상해.”가 아니라 “접시가 속상하대.”라면 이런 능청, 이런 애교에는 호응을 해줘야 한다. 아무리 할 일 많고 마음 바쁜 엄마라도 목소리 높여 닦달하는 대신 눈치껏 “어머나, 왜? 접시가 왜 속상하대?” 하며 박자를 맞춰 줄 수밖에. 소시지 친구만 좋아하면 채소 친구들이 섭섭해 한다며 다독이고, 화창한 날이라도 하루쯤은 장화를 신겨 집을 나서 본다. 어린이집에서도 마찬가지. 다른 애들은 다 잘하는 가위질도 혼자만 못해 속상한 아이, 친구들 사이에 선뜻 섞이지 못하는 아이는 “선생님, 가위가 속상하대요.” “이파리가 속상하대요.” 하며 신호를 보낸다. 자, 얼른 응답하자! “어머나, 왜?” “어머나, 왜 그럴까?”

작은 좌절을 딛고 하루하루 성장하는 아이들에게

직장인 못지않게 아침부터 바쁜 아이들, 눈 뜨면 씻고 밥 먹고 옷 입고 스쿨버스를 놓칠세라 종종걸음을 친다. 두어 살만