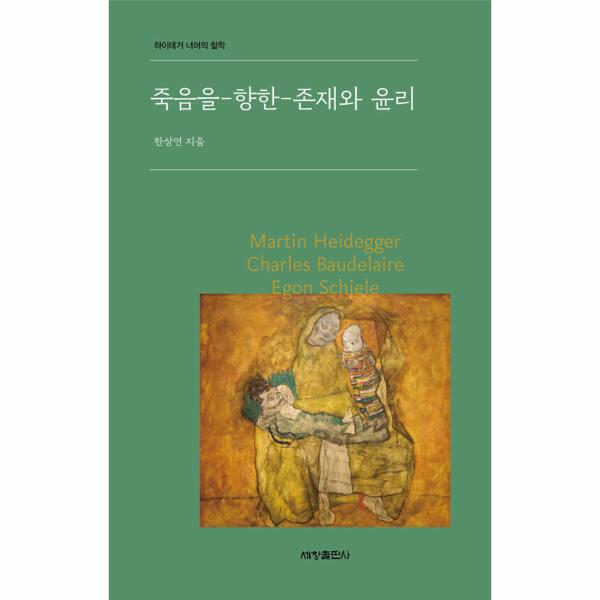

이 책은 한상연 교수가 하이데거 너머의 철학을 세상에 건네기 위해 철학자로서 해야만 했던 숙고의 두 번째 결과물이다. 책에 대한 소개에 앞서, 왜 하이데거 너머의 철학이 필요했는가에 대한 해명이 필요할 것이다. 저자에 따르면, 하이데거의 철학은 잘못 해석되는 경우가 많으며, 20세기 최대의 철학자 하이데거조차도 (자기-기만 혹은 의도적 타자-기만으로 인해 자신의 철학에서 배제해야만 했던 존재의 진실을 밝혀야 했기 때문이다. 이제 본격적으로 이 책을 소개해 보자. 이 책의 제목은 “죽음을-향한-존재와 윤리”이고, 제목 밑에는 어딘가 스산한 분위기가 풍기는 어머니와 아이들의 그림이 있다. 『순간의 존재』와 마찬가지로, 우선은 제목에 관해 이야기해 보자. “죽음을 향한 존재(Sein zum Tode”는 익숙할 것이다. 하이데거가 자신의 주저 『존재와 시간』에서 인간, 즉 현존재를 “죽음을 향한 존재”라고 규정하지 않았는가. 그런데 여기에 “윤리”가 더해지고 있다. 『순간의 존재』에서 설명했듯이 이 윤리는 하이데거가 자신의 철학에서 자기-기만 혹은 의도적 타자-기만으로 인해서 배제할 수밖에 없었던 개념이다. 쉽게 말해, 윤리는 하이데거 너머의 철학에서 “너머”를 담당하는 개념이다. 그리고 저자는 이미 현존재란 “규범적 의미연관에 다소간 종속된 정신으로 실존하는 존재”라는 것을 밝힌 바 있다. 그리고 윤리가 우리에게 죽음을 선고하는 그 근원이 되는 것임 역시도 밝힌 바 있다. 그런데 어떻게 보면 저자가 말하는 “죽음을-향한-존재”란 하이데거의 “죽음을 향한 존재”보다 강력한 의미라고 할 수 있다. 왜냐하면, 하이데거는 일상세계를 죽음으로부터의 도피처로 규정했지만, 저자는 일상세계란 “일종의 존재론적 도살장”이자 죽음이 항상 임박한 “무덤-세계”라는 존재론적 진실을 밝히고 있기 때문이다. 그런 의미에서 “죽음을-향한-존재”는 “죽음을-사는-존재”에 다름 아니다. 인간이란 “언제나 이미” 죽음이 우리 곁에 임박해 있음을 자각하며 살아가는 존재이기 때문이다. 그리고 죽음