자연사박물관 동물들과 한바탕 뛰어노는 아이

그림책 《박물관에서》는 글 없는 그림책이다. 여자아이가 수많은 동물들이 박제되어 있는 자연사박물관에 들어갔다가 판타지 속 동물들을 만나 한바탕 신나게 노는 이야기를 담고 있다. 글 없는 그림책이다 보니 그림이 들려주는 이야기에 더더욱 귀와 눈을 크게 열고 보게 된다. 글을 모르는 아기부터 할머니까지 누구나 볼 수 있는 그림책이다. 자연사박물관이라는 공간을 빌려 죽은 동물을 살려내고 싶은 작가의 마음이 따뜻한 보라색과 주홍색에 담겨 있다.

요즘은 특수한 목적으로 하지 않는 한 동물 박제를 잘 하지 않는다. 하지만 수십 년 전만 하더라도 동물을 사냥하고 박제하는 것이 보편적이었다. 자연사박물관은 그러한 동물 박제를 종합적으로 한데 모아 놓은 곳이다. 큰 도시마다 자연사박물관 하나쯤 있다. 살아 있는 동물들을 구경하는 곳이 동물원이라면 멸종된 동물이나 죽은 동물들을 볼 수 있는 곳은 자연사박물관이다. 죽어 있는 동물들이다. 동물들이 죽음 그 뒤에 과연 편안한 안식을 취하고 있을지 의심스러울 만큼 꼿꼿하고 딱딱하게 서 있는 곳, 이곳에서 여자아이는 어떤 것을 보았을까?

앞표지부터 뒤표지까지 한달음에 달리듯 보는

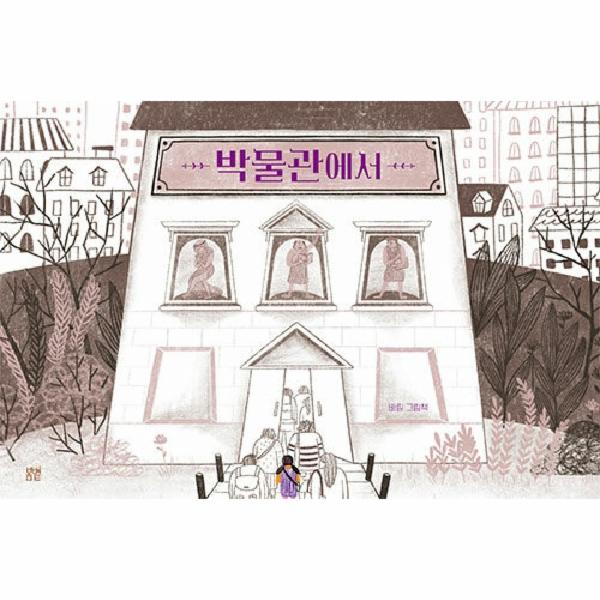

앞표지에서 보라색 줄무늬 점퍼 수트를 입은 여자아이가 사람들 무리 속에서 박물관으로 들어간다. 다른 사람들은 흑백에 가까운 톤인데 유독 여자아이만 컬러를 가지고 있다. 박물관 건물과 주위 풍경도 어두운 톤이다. 그래서 더욱 여자아이가 도드라져 보인다. 박물관 안은 어떤 풍경일까? 여자아이 앞에 어떤 모습이 펼쳐질까? 궁금증을 안고 표지를 넘기면 보라색 벽이 보인다. 벽에는 작은 액자가 몇 개 있다. 동물들의 모습이 담겨 있는 액자이다. 동물들도 흑백에 가까운 색감이다.

박물관 안에 들어선 여자아이 앞에는 좁은 유리 장 안에 든 큰 동물들이 서 있다. 여자아이는 겁이 났을까? 손을 입에 갖다 대고 있다. 위층에 올라가서 아래를 내려다보기도 한다. 한때 땅을 울리며 들판을 누볐을 물소와 사슴,