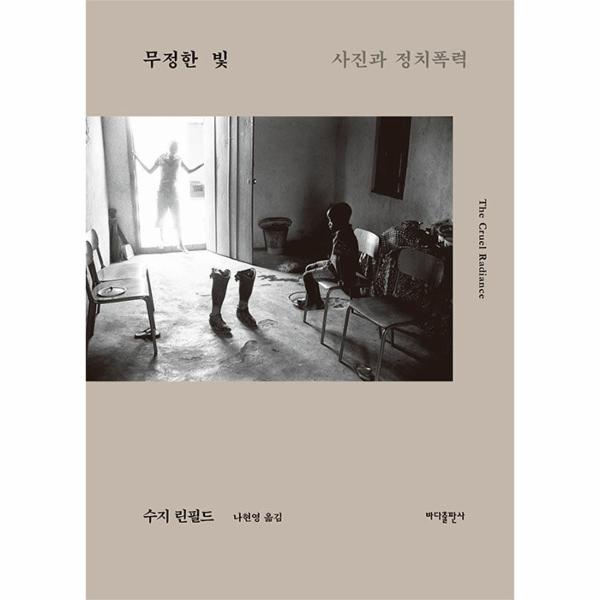

‘타인의 고통’을 외면할 것인가, 바라볼 것인가

콩고, 르완다, 보스니아, 아프가니스탄, 이라크…… 냉전 이후 세계 각지에서 벌어진 끔찍한 전쟁과 학살의 소식을 우리는 대개 전쟁 사진 작가들이 찍은 사진을 통해 접한다. 그 사진들을 보며 우리는 충격과 연민, 분노를 느낀다. 그러나 사진을 지적으로 바라보는 사진 비평가들에게 이러한 사진, 정치폭력을 담은 다큐멘터리 사진은 불편함을 넘어 혐오와 경멸의 대상이다. 이유인즉 이런 사진은 폭력과 고통을 자극적이고 선정적으로 전시하여 희생자를 구경거리로 삼는(따라서 모독하는 자본의 시선이며, 감상자가 피투성이 스펙터클에 과다 노출되다 보면 정작 ‘타인의 고통’에 둔감해지는 동정피로를 유발한다는 것이다. 이러한 비판을 반박하며 포토저널리즘의 가치와 가능성을 옹호하려는 것이 이 책의 주요 논지다.

사진에 대한 의심은 탄생의 순간부터 있었다. 근대의 발명품으로서 예술과 기술, 창조와 모방 사이에 애매하게 걸쳐 있는 사진은 모더니티에 대한 모든 의혹을 대표했다. 대중은 누구나 손쉽게 찍고 복제할 수 있는 이 새로운 민주적 매체에 열광했지만, 예술가와 지식인들은 대체로 적의를 표명했다. 발터 벤야민은 사진을 현실로부터 아우라를 빨아내는 세속화의 첨병으로 보았으며, 다른 한편으로 “극도의 비참을 흥밋거리로, 인류의 고통을 소비 대상으로 탈바꿈하는” 사진의 미화 능력을 신비화의 한 형식으로 규정했다. 지그프리트 크라카우어는 한발 더 나아가 사진은 본래 반관조적이며, 이미지의 범람은 결국 개인을 위축시키고 무관심과 무지를 조장해 현실을 은폐하는 데 기여한다고 여겼다. 베르톨트 브레히트도 사진은 세계의 진실을 드러내기보다는 “부르주아의 손에 들어가 진실에 맞서는 끔찍한 무기”가 되었으며, 군수공장을 찍은 사진이 그 산업의 실체를 보여주지 못하듯, 단순한 재현은 현실에 대해 아무것도 알려주지 않는다고 주장했다.

더 최근 비평가들의 견해도 부정적이기는 매한가지다. 롤랑 바르트는 사진을 단조롭고 진부하고 어리석고 무교양적인