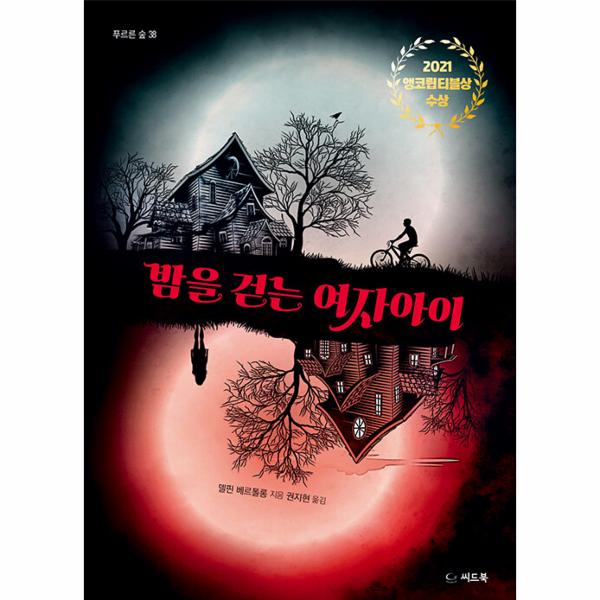

숲속의 외딴집, 새벽 3시의 비명

그리고 보이지 않는 여자아이

파리에서 나고 자란 자칭 ‘도시 남자’ 말로는 아빠의 새 직장을 따라 낯선 시골 마을로 이사한다. 촌구석 외딴집에 처박히는 것도 불만인데 하필 폭풍우가 치는 밤에 처음 본 새집은 말로의 눈에 꼭 히치콕 영화나 스티븐 킹 소설에나 나올 만한 기분 나쁜 집이다. 불안한 예감을 확인시켜 주기라도 하려는 걸까, 이사 온 뒤로 여섯 살 난 동생 잔이 새벽 3시마다 잠에서 깨어 비명을 질러 댄다. 그뿐만이 아니다. 평소에 안 그리던 이상한 그림을 그리고, 아끼는 인형의 배를 가르고, 눈빛도, 말투도 꼭 다른 사람이 된 것 같다. 마치 영화 엑소시스트처럼.

‘무슨 일이 벌어지고 있다. 이 집에서.’

막연한 불안이 확신으로 굳어 갈 즈음, 잔이 자신의 새 친구를 소개해 준다.

말로의 눈에는 보이지 않는 여자아이를.

내 안의 어둠과 화해하고

영원할 것 같던 상처를 떠나보내기

집이 주는 불안함을 말로는 전에도 느껴 본 적이 있다. 친엄마를 사고로 떠나보내고 나서 매일 밤 악몽을 꿨었다. 아주 작은 상자 속에 온몸을 구긴 채 갇혀 있는 꿈. 엄마는 말로에게 두 가지 상처를 함께 남겼다. 배신과 죽음. 엄마는 떳떳하지 못한 죽음을 맞았다.

‘난 어쩌면 엄마를 닮은 건지도 모르겠다. 나쁜 건 유전될까?’

엄마에 대한 사랑스러운 기억과 원망스러운 마음이 말로의 안에 공존한다. 말로는 자신을 반쪽짜리처럼 느낀다. 말로에게 엄마는 영원히 간직될 고통이고 어둠이다.

‘이 집은 왠지 엄마에 대한 기억을 떠오르게 한다.’

말로는 불안을 해소하기 위해 집에 얽힌 비밀을 파헤치기 시작한다. 그러다 오래전에 녹음된 카세트테이프 하나를 발견하고, 거기에서 자신과 닮은 반쪽짜리의 목소리를 듣는다. 목소리는 말로에게 위로와 영감이 된다. 말로는 힘을 얻어 집에 드리운 어둠을 걷어 내는 데 몰두하고, 그렇게 자기도 모르게 자기 안의 어둠과도 화해해 간다.

청소년기의 심리적 고립감과 외로