짭짤하게 잘 익은 바다

바다는 참 여러 가지 얼굴을 지녔습니다. 언제 바다에 가느냐에 따라 보여주는 모습이 모두 다르니까요. 예쁜 조개껍질은 봄에 가야 많이 주울 듯하고, 사람 구경은 여름 바다가 제맛이고, 해 지는 모습은 가을에 보면 더 따뜻할 듯하고, 수평선에서 떠오르는 해는 겨울에 봐야 멋스러울 듯합니다.

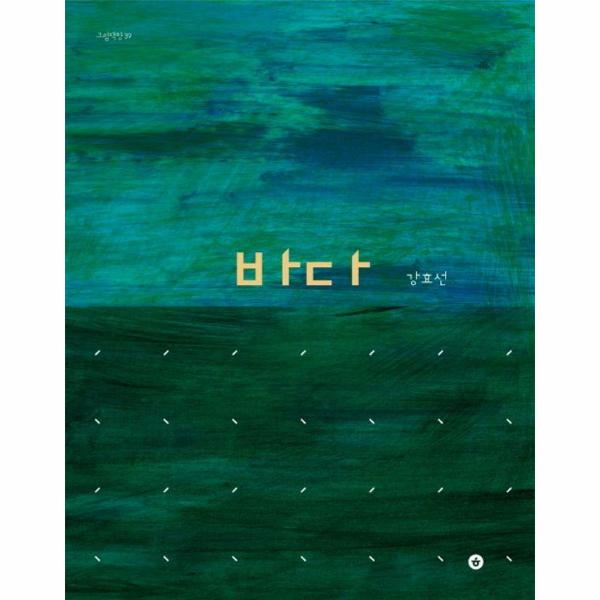

하지만 『바다』를 지은 강효선 작가는 바다의 모습을 전혀 다르게 보았습니다. 책 표지만 보아도 평범한 바다와는 다른 바다를 그렸다는 게 느껴지지요.

바다,

짭짤하게 잘 익은 바다.

세상에나! 끝없이 넓은 바다를 바라보며 이렇게 말하는 사람이 또 있을까요?

바다가 짭짤하게 잘 익었다니, 작가는 혹시 소금구이 새우를 파는 사람일까요? 아닌 게 아니라 어쩌면 그럴 수도 있겠다 싶어요. 우리가 어떤 곳에 가든, 어떤 모습을 보든, 사람은 자신이 보고 싶은 것만 보고, 느끼고 싶은 것만 느끼기도 하니까요. 이 글 한 줄 때문에 얼른 다음 그림과 글을 보며 작가의 생각을 읽고 싶습니다.

바다가 익어 간다, 맛있게 익어 간다

갈매기 소리 한 겹,

바람 소리 한 겹,

파도 소리 한 겹,

아니 어쩌면 천 겹 만 겹.

해가 뜬 바다에 저 멀리 갈매기가 날아듭니다. 그 갈매기는 바다 가까이 다가오자 바닷빛과 어울려 민트빛 갈매가가 되어 춤을 추네요. 그런데 글은 아직도 알쏭달쏭합니다. 갈매기 소리와 바람 소리, 파도 소리가 한 겹씩, 아니 수없이 겹쳐졌다니 정말 무슨 뜻인지 모르겠어요. 그다음 이어지는 그림은 바다에 사는 바위와 소라게, 조개, 물고기 모습이 차례차례 나오며 그들이 내는 소리와 몸짓을 이야기합니다. 춤을 추고 흥얼거리는 바다를 말하려는 걸까요?

이런 궁금증이 놀라움과 기쁨으로 바뀌는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 바다는 해를 먹어 반들반들해지고, 달을 먹어 고소해지다가 마침내 소금 눈이 내리며 맛있게 익어 갑니다. 그렇게 맛있게 익은 바다는 갈매기 소리와 함께 갈라지고 부서져 우리 곁에 옵니