당신 눈꺼풀을 닦는다.

살아 한 번이라도 거즈가 아니라

내 손이 당신의 눈물을 닦아 주었는지 생각해 본다. 없다.

인생은 만나고 헤어짐의 반복이지만, 가장 사랑하는 이를 보내는 것이야말로 인생에서 가장 슬픈 일이 아닐까 싶다. 주인공 승민은 자신의 손바닥 위에 올려진 아내의 손을 보며, 아이를 낳은 이후 한 번도 이름을 제대로 불러본 적이 없다는 것을 깨닫고는 나지막이 아내의 이름을 불러본다.

“아무쪼록 내가 성심을 다할 터이니 좋게 봐 주시구려. 그래요, 은신이……. (중략 내가 잘할 거라 장담은 못 하오만 미진한 구석이 있으면 언제든지 말해 주시구려. 그러고 보니…… 흐음, 그렇구려.”

손가락을 닦는다. 손가락 사이로 순식간에 세월이 빠져나간다. 아내의 가는 목 아래 쇄골을 거즈로 닦는다. 이 가늘고 연약한 어깨에 무거운 몸을 걸쳐 지탱했다는 것이 마음 아프다. 사랑하는 아내여, 이제는 길고 그 고단함에서 비로소 깃털처럼 자유로워지셨는가? 그동안 수고하셨고 참으로 애 많이 쓰셨소.

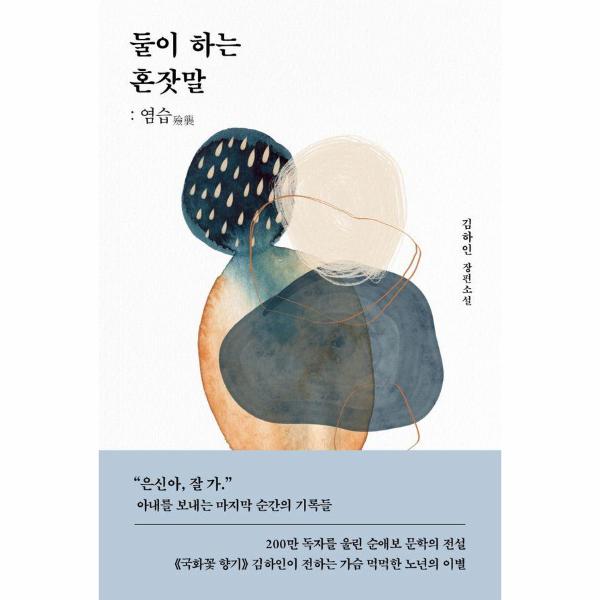

그녀와 처음 만난 순간을 떠올리며 그의 혼잣말은 시작된다. 《둘이 하는 혼잣말 : 염습》은 회한과 고통, 슬픔과 좌절, 그리고 삶이 이루었던 기쁨과 즐거운 시간을 함께했던 부부의 인생 이야기이자 먼저 떠나는 배우자에게 보내는 사모곡이기도 하다. 사랑하는 사람을 만나고, 함께하고, 떠나보내는 일련의 과정이 담긴 이 책은 독자들에게 삶의 의미와 깊고 묵직한 울림을 선사할 것이다.