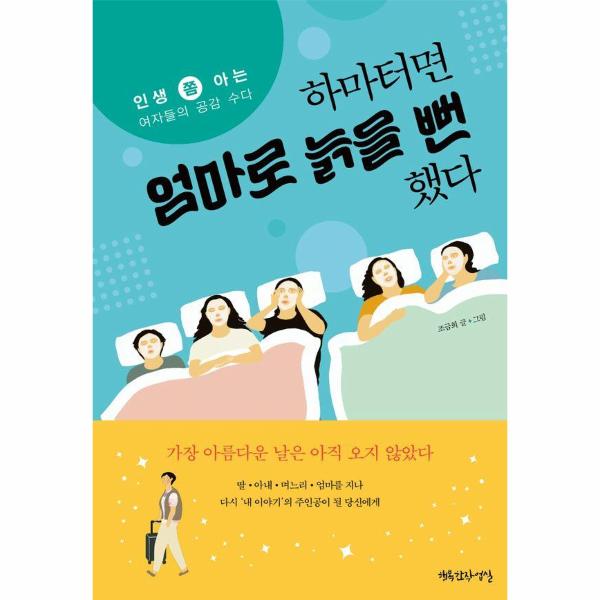

꿈꾸고 바랐던 그 모든 것과 맞바꿔야 했던 ‘엄마’라는 역할

“제 꿈은 ‘아내’가 아니었고, ‘며느리’나 ‘엄마’는 더더욱 아니었습니다. 그런 역할들은 살아가는 동안 저절로 찾아오는 과정일 뿐이라고 생각했습니다. 내 삶의 시간을 송두리째 바쳐야 한다는 걸 전혀 몰랐던 거예요.”

대학과 대학원에서 미술을 전공했던 저자는 결혼과 동시에 잠시 화가의 길에서 벗어나야 했다. 잠시? 그런 줄만 알았다. 결혼이라는 새로운 환경에 적응하고 나면 다시 내 길을 갈 수 있으리라 믿었다. 하지만 아내가 되고 며느리가 되고 엄마가 되었다. 아이들이 제 앞가림을 할 무렵 한시름 놓나 했더니 나이 든 부모를 부양하느라 다시 딸이 되어야 했다. 인생의 단계에 따라 찾아오는 배역과 미션들은 일정한 시간이 지나면 지나갈 줄 알았건만, 갈수록 레벨이 높아지고 강도가 더해졌다. 그렇게 25년이 지났다. 이제는 아이들이 행여 삐뚤어질까, 내신을 망칠까 전전긍긍하며 살얼음판 위를 걷는 긴장감에서 한결 자유로워졌다. 그런데 그때부터 새로운 위기가 닥쳐왔다. 일상을 차지하던 중요한 역할이 사라지자 방향을 잃은 것이다. 육아에 전념하며 거의 모든 것을 소진해버린 무기력한 오십대 중반의 여자가 홀로 남아 있었다.

엄마라면, 여자라면 누구나 격하게 고개를 끄덕일 공감도 100%의 원초적 수다

“가족과는 함께할 수 없었던 내밀한 이야기를 공유했던 오랜 친구들의 농담 같기만 하던 푸념과 하소연과 격려가 사실은 내가 가장 하고 싶고 듣고 싶었던 말이었음을 알게 되었습니다.”

저자는 고등학교를 졸업하고 20여 년 만에 처음 참석했던 반창회에서 다시 만난 친구 네 명과 가깝게 지냈다. 이후 10여 년 동안 비슷한 처지에서 오는 동병상련을 나누며 더욱 가까워졌다. 처음 추억 속의 인물들을 소환하여 마음껏 ‘까던’ 즐거움도 잠시, 곧 그들은 아이들 교육 문제, 시댁과의 갈등, 주택 문제, 부부의 성관계, 노후 걱정 등의 당면한 현실 앞에 선다. 숨길 것 없고 거리낄 것 없는 신랄한 대화가