‘기본 소득’보다 ‘기본 노동’

― 허물어지는 삶 속에서 돈보다 중요한 일자리

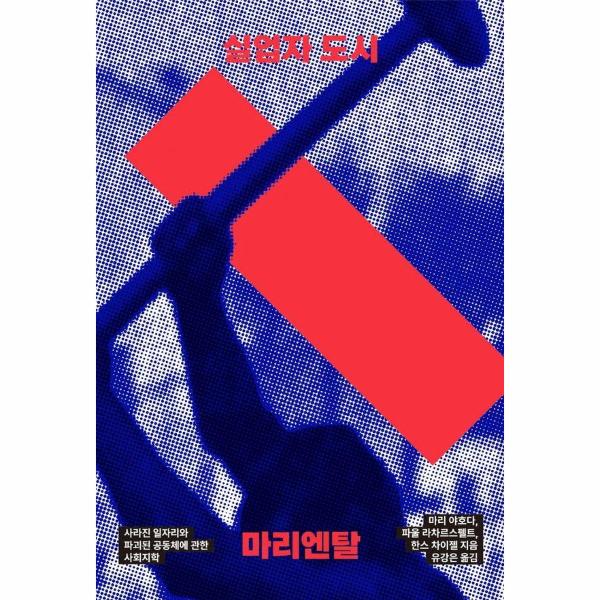

전체 주민의 4분의 3이 하루아침에 실업자가 됐다. 활기 넘치던 거리는 섬유 공장 철거 공사 소음과 말없이 서 있는 ‘길모퉁이 남자들’로 스산했다. 1930년대 대공황, 오스트리아의 작은 도시 마리엔탈 이야기다. 무너진 공장처럼 일상이 허물어진 도시에는 체념과 냉담이라는 ‘팬데믹’이 자리했다. 2020년 10월, ‘코로나19’ 팬데믹이 한창인 와중에 오스트리아 남부 노동청은 옥스퍼드 대학교 경제학자들하고 함께 자기가 무엇을 하고 싶어하는지 모르는 장기 실업자를 대상으로 ‘공공 고용 서비스’라는 일자리 보장제 프로그램을 구상해 마리엔탈을 무대로 3년에 걸친 실험에 들어갔다.

마리 야호다, 파울 라차르스펠트, 한스 차이젤은 실업 도시 마리엔탈의 한가운데로 들어갔다. 세 사회학자는 1931년 가을 예비 조사를 시작해 6개월에 걸쳐 다양한 자료를 모으고, 인터뷰와 참여 관찰을 적극 활용해서, 선험적 예단과 주관적 기술을 배제한 채 특정한 공동체를 살피는 사회지학(Sociography이라는 방법론을 써, 앙상한 공식 통계와 우연적 인상에 바탕한 문학적 신문 기사가 놓친 일자리 잃은 노동자의 삶을 직조했다. 실업은 영혼을 잠식했다. 기대감과 활동의 위축, 시간 감각의 붕괴, 폭넓은 무기력 상태 등으로 요약되는 ‘사회적 인성 구조의 붕괴’가 일어났다. 일자리를 잃고 우리 식구 밥벌이는 내가 한다는 자존감이 무너진 20세기 사람들의 모습을 보여주는 마리엔탈 이야기는, 팬데믹과 일자리 소멸의 시대에는 어정쩡한 ‘기본 소득’보다 ‘기본 노동’이 더 필요한지도 모른다는 교훈을 일깨운다.

사라진 일자리와 파괴된 공동체

― 노동으로 생계를 벌지 못하는 실업자 도시의 사람들

주민의 절대 다수가 공장 노동자와 그 가족인 마리엔탈은 대공황의 파고를 넘을 수 없었다. 일자리가 사라졌다. 실업 급여가 나왔지만 어떤 경제 활동도 할 수 없었다. 실업은 게으름을 낳고, 충분하지 못한 실업 급여는