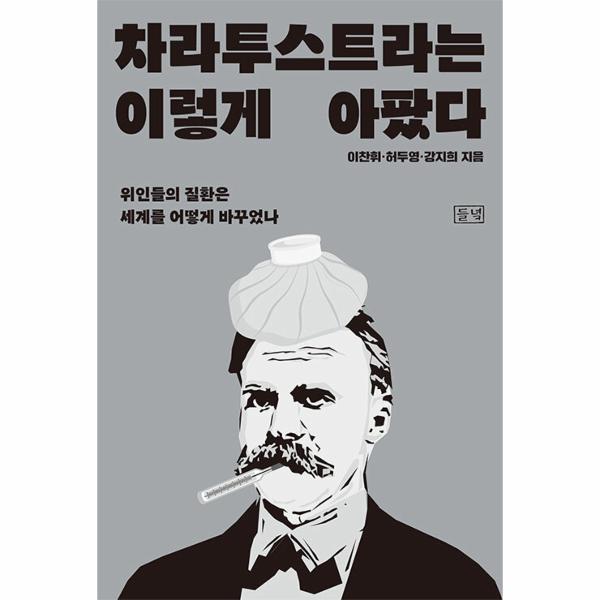

저자의 말

1장 그래서 차라투스트라는 이렇게 울었다

얼굴이 하얘질수록 가슴이 문드러진 마이클 잭슨 / 두려움을 이기려 바람을 따라간 장국영 / 식탁의 인형처럼, 먹지 못한 다이애나 스펜서 / 블랙잭처럼 의술을 베풀고 싶었던 데즈카 오사무 / ‘내가 아닌 모습으로 사랑받은’ 마릴린 먼로 / 난소암 때문에 노벨상에 초대받지 못한 로절린드 / 거식증으로 ‘황소’와 함께 점점 말라간 이중섭 / 신데렐라에서 ‘잠자는 미녀’로 변한 에바 페론 / 관습의 ‘탯줄’을 끊어 영양실조에 걸린 나혜석 / 안네 프랑크가 일기로 남길 수 없었던 발진티푸스 / 정말 똥구멍이 찢어지도록 가난했던 김유정 / 신을 창조한 러브크래프트를 쓰러뜨린 소장암 / 폐결핵으로 ‘박제가 되어버린 천재’ 이상 / 피터팬처럼 네버랜드에서 날아다닌 제임스 배리 / 빨간 스카프와 함께 나비처럼 사라진 이사도라 덩컨 / 관절염 때문에 건축에서 뼈를 드러낸 가우디 / 단맛 짙은 사과를 그리다가 당뇨에 걸린 폴 세잔 / 행동하는 에밀 졸라가 가스중독으로 죽은 이유 / 난쟁이 로트레크가 쏘아 올린 슬픈 왜소증 / 중이염으로 ‘불행한 왕자’ 오스카 와일드 / 뇌졸중을 앓고도 광견병을 정복한 루이 파스퇴르 / 콜레라의 저주를 풀지 못한 차이콥스키 / 물감을 빨면서 해바라기를 그린 빈센트 반 고흐 / 아내 무덤에 가서야 환상에서 깬 베를리오즈 / 수학을 너무 잘해 도박에 중독된 에이다 러브레이스 / 커피를 들이부어 소설을 ‘달여낸’ 오노레 드 발자크 / 쇼팽이 평생 소심하게 피아노에 매달렸던 이유 / ‘매화꽃’에 시달려 겨울나그네처럼 떠난 슈베르트 / 조선 후기 사회의 고름을 짜내는 데 실패한 정조 / 진혼곡을 작곡하다 과로사한 볼프강 모차르트 / 아버지의 학대로 옷을 두려워한 사도세자 / 돌팔이에게 백내장 수술받고 눈을 감은 바흐 / 요절한 천재 블레즈 파스칼의 괴상한 죽음

2장 그래서 차라투스트라는 이렇게 이겼다

점령군 당뇨와 협상하는 법을 알려준 김성원 / 루게릭병의 블랙홀에서 탈출한 스티븐 호킹 /

‘병(病’은 왜 피할 수 있는 고통이라고 말할까?

생로병사(生老病死는 불교에서 말하는 인간의 네 가지 고통이다. 그중 ‘병’은 피할 수 있는 고통으로 지목된다. 덕분에 우리는 병을 통해 인간의 삶과 철학에 대한 깊은 성찰을 끌어올릴 수 있다. 현대의학의 힘으로도 어쩌지 못하는 종점 ‘사(死’에 이르기까지 인간은 누구나 ‘노(老’와 ‘병(病’이라는 삶의 계단을 차례로 밟아나간다. 그러나 우리 사회는 언제부턴가 젊음을 추앙하느라 ‘노’를 혐오하게 되었으며, ‘병’을 죄악시하게 되었다. 그런데 정말 ‘노’와 ‘병’은 우리가 ‘무찔러야 할’ 그 어떤 것, 원하지 않고 겪고 싶지 않은 그 어떤 것일까? 그렇다면 역으로 생로병사 중 ‘피할 수 있는’ 고통인 병을 통해 인간의 삶을 어떻게 즐길 수 있을지 성찰해볼 수 있지 않을까? 하지만 안타깝게도 현대 사회에서는 병에 대한 불안이 과도하게 확대되면서 온갖 담론이 판을 치고 병에 대한 진정한 이해와 성찰이 무시되고 있다.

어디가 아픈지 알면 어떤 사람인지 알 수 있다

병을 알기 위해서는 그 사람의 전체적인 삶을 이해해야 한다. 나아가 현대의학의 한계를 극복하기 위해서는 철학적 접근도 필요하다. 인간의 삶과 병에 대한 철학적 접근을 통해 우리가 병을 경험하는 과정에서 얻을 수 있는 깊은 성찰과 통찰이 가능해지기 때문이다. 즉 인간은 병을 통해 자신의 삶을 깊이 이해하고, 그 과정에서의 고통을 통해 더 강한 존재가 될 수 있다는 뜻이다. 저자는 서문에서 이렇게 말한다. “건강에 관심이 부쩍 늘어난 건 좋은 일이다. 자신이나 가족이 앓거나 앓을 것 같은 병을 알아두는 건 정말 바람직한 일이다. 하지만 병에만 집중하다 보니 병이 너무 커져버렸다. 늘어난 건 건강에 대한 관심이 아니라 병에 대한 불안이다. 병을 줄이려다 외려 더 커지는 건 아닐까? (중략 병을 알려면 사람부터 봐야 한다. 그 사람의 생로사를 모르는 채, 어찌 병만 알 수 있을까?”

내 앓는 병을 통해 나를 성찰하기

요즘 우리에게 허락된 병원의