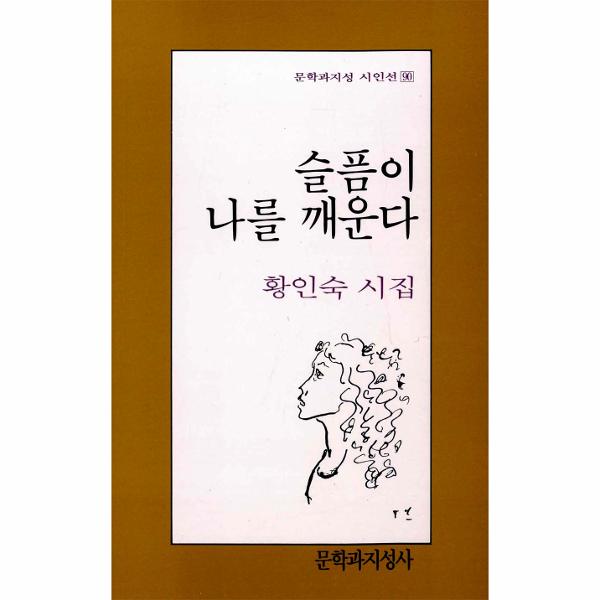

[시인의 산문]

1.

재작년 겨울, 한 친구에게, 춤을 추러 가는 망년회가 있는데 끼지 않겠느냐고 권한 적이 있다. 그는 수줍은 표정으로 “나는 춤을 출 줄 몰라요”라고 거절했다. 나는 그 수줍음과 내향성의 차이에 대해 생각해보았다.

운동 선수와 무용수들은 대개 내향적이다. 격렬하게 몸을 움직일 때일수록 그들은 자기 자신 속에 골몰하고 있다. 그때 그들은 오직 존재감으로 충만하다.

내 詩여, 지금 둔하게 우그리고 앉아 떠벌이고나 있지 않는가?

2.

이왕이면 가장 나다우면서도 아름다운 사진, 그것이 가능치 않다면, 나 같지 않더라도 아름다운 사진, 나는 그런 사진을 원한다.

나 같지, 않더라도?……

그래, 나의 詩가 그렇기를, 내 사랑하는 사람들에게 내 존재가 그렇기를!

나 같지 않더라도 아름답기만 하다면 그 사진은 나를 절멸에서 건져올리리라.

왜냐하면, 그걸 원한 사람이 바로 나니까.(아아아아아! ‘나’라는 것이여, 아주 사라져버려주지는 못할까?

책 속에서

슬픔이 나를 깨운다.

벌써!

매일 새벽 나를 깨우러 오는 슬픔은

그 시간이 점점 빨라진다.

슬픔은 분명 과로하고 있다.

소리없이 나를 흔들고, 깨어나는 나를 지켜보는 슬픔은

공손히 읍하고 온종일 나를 떠나지 않는다.

슬픔은 잠시 나를 그대로 누워 있게 하고

어제와 그제, 그끄제, 그 전날의 일들을 노래해준다.

슬픔의 나직하고 쉰 목소리에 나는 울음을 터뜨린다.

슬픔은 가볍게 한숨지며 노래를 그친다.

그리고, 오늘은 무엇을 할 것인지 묻는다.

모르겠어…… 나는 중얼거린다.

슬픔은 나를 일으키고

창문을 열고 담요를 정리한다.

슬픔은 책을 펼쳐주고, 전화를 받아주고, 세숫물을 데워준다.

그리고 조심스레

식사를 하시지 않겠냐고 권한다.

나는 슬픔이 해주는 밥을 먹고 싶지 않다.

내가 외출을 할 때도 따라나서는 슬픔이

어느 결엔가 눈에 띄지 않기도 하지만

내 방을 향하여 한발 한발 돌아갈 때

나는 그곳에서 슬픔이