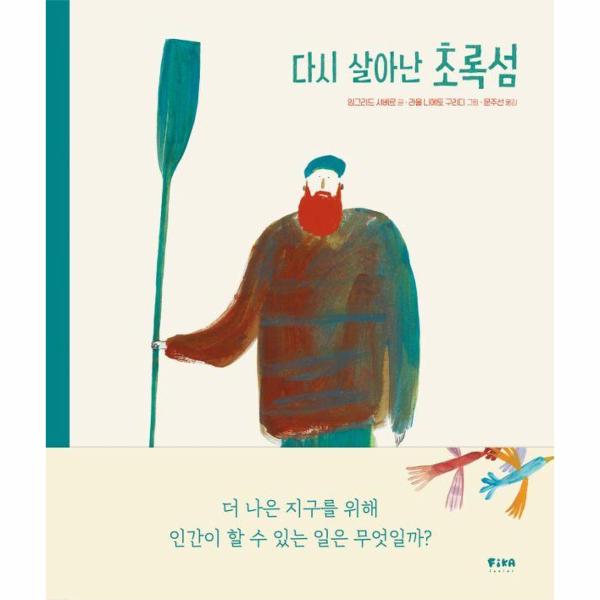

“한때 그곳엔 섬이 있었다.”

이곳에 살았던 인간들에게, 이곳에 살아갈 인간들에게 보내는 묵직한 경고

책장을 펼쳐 보면 우리가 사는 가까운 곳에 이름 모를 작은 섬 하나가 있다. 한때는 초록의 숲이 무성했고 많은 새가 밝은 소리로 지저귀며 사랑의 기쁨을 노래하는 생명의 땅이었다. 그런데 지금은 황량한 바람만 부는 폐허의 땅이 된 지 오래다. 왜 이곳이 죽음의 땅이 되었는지는 아무도 모른다. 탐욕에 사로잡힌 사람들이 나무를 다 베어 버린 것인지, 인간들로부터 버림받은 땅인지, 새롭게 뭔가를 이어 갈 섬인지……. 독자들의 상상력을 마음껏 불러일으키며 작품 속 우리는 조각배를 천천히 저어 이름 모를 섬에 가 본다. 그리고 아무도 살지 않는 그곳에 우리가 가지고 있던 ‘나머지’들을 하나둘씩 옮긴다. 섬을 되살리려고 여러 가지 방법을 시도해 보지만 섬은 더 이상 예전의 그 섬이 아니다. 당연히 해결할 수 있다고 자신했던 작품 속 우리는 현재의 우리 모습을 반추한다. 우리의 작은 행동들이 이 자연에, 이 사회에, 우리 주변에 어떤 영향을 미치는지 이해하게 하는 동시에 자연에 대한 인간의 오만함과 이기심을 경고한다. 이 책에 그림을 그린 라울 니에토 구리디의 말처럼 ‘우리는 자신의 울타리 안에서 문제없이 살고 있다’고 믿는다. 만약 누군가 우리에게 삶의 시한을 선고한다면, 그리고 문제가 있다고 말한다면 어떻게 반응할까? 남은 인생을 무엇으로 채울지, 남은 시간을 어떻게 보낼지, 과거를 되돌아보며 무엇을 할지 고민할 것이다. 자연재해, 기후변화, 생태파괴 등 지구는 자기 몸을 망치는 인간에게 수없이 경고를 보냈다. 《다시 살아난 초록섬》은 이곳에 살았던 인간들에게, 이곳을 살아갈 인간들에게 간결하지만 묵직한 경고를 다시 한번 띄운다.

“우리는 우리가 걱정하는 모든 것을 ‘분리’하거나 ‘무시’하는 사회에서 산다. 그리고 단순히 다른 사람보다 더 많이 ‘소유’하고 있다는 사실만으로 물건을 축적함으로써 물질 만능 주위에서 피난처를 찾는다. 우리는 때때로 보고 싶지 않은