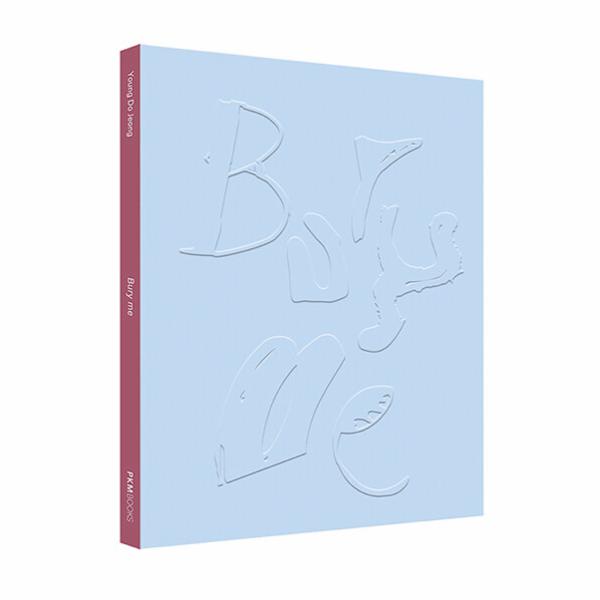

책 속에서

나의 작업은 기본적으로 화면 속의 다양한 요소들이 특정한 형태로 수렴되지 않고, 분명히 뭔가 보였다가 사라져버리거나, 명확히 어떤 것을 그렸다가도 그 위에 다른 것들을 여러 차례 올려 그리면서 중요도를 떨어뜨리는 식으로 전개된다.

--- p. 59

내가 보여주고자 하는 것을 바로 보여주지 않고, 더 찾게 만드는 형식이다. 누군가 나의 회화를 시간을 가지고 천천히 보았을 때, 같은 화면 속에서 계속 다른 요소들과 다양한 시점들을 찾아갈 수 있도록 하는 방법이라고 생각한다.

--- p. 61

모호함과 다양함이라는 것의 경계는 아주 얇다. 그 가운데서 줄타기를 해나간다. 내 기준에서는 너무 명확하게 뭔가 그려버렸는데, 그림을 처음 보는 사람은 어떤 형상도 발견하지 못할 때도 있다. 그렇게 이미지가 어떤 형상이 되는 경계선, 그리고 그것의 상대성에 대해서 끊임없이 고민한다.

--- p. 63

정영도의 그림들은 단단하게 굳어 있는 우리의 인식 체계를 계속해서 두드린다. 얼핏 보면 인체의 형상이었다가 다시 돌아보면 또 다른 형상이 눈에 들어오고, 그 어떤 인식적 틀에도 들어맞지 않는 추상적인 형태가 되었다가도, 갑자기 구체적인 형상이 튀어 나오곤 한다. 그가 구축하는 이미지는 형상을 작동시키는 경계들을 문제 삼으며, 평면에 깊이를 만들고, 그 복잡한 표면을 다양한 시점에서 핥아 보도록 만든다.

--- p. 71-72