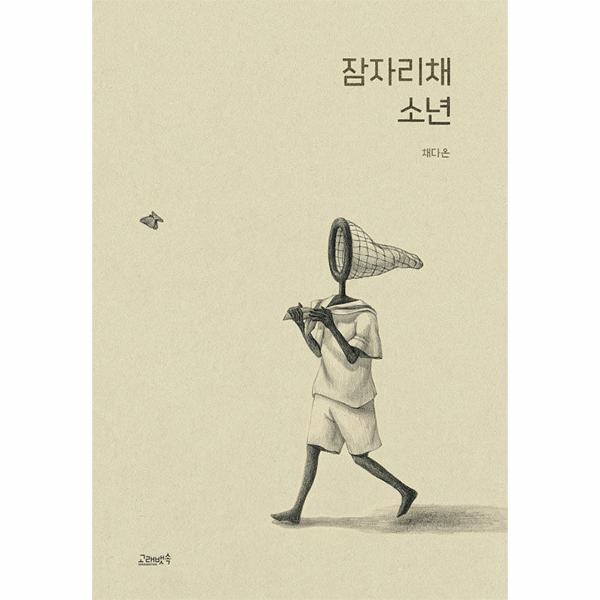

내리는 비와 흐르는 구름,

채워도 채울 수 없는

이제 다시 텅 비어 버린 몸. 그런데 하필 그때 소년의 눈앞에 나타난 것은, 바로 또 다른 ‘나비’를 가진 사람이었습니다. 그의 얼굴은 소년과는 달리 뚜껑이 꼭 잠긴 유리병이어서, 소년처럼 허무하게 나비를 떠나보낼 일도 없어 보입니다. 소년의 ‘텅 빔’과 대비되는 견고한 소유 앞에, 소년은 이미 그랬던 것보다 더욱 비어 버린 것 같은 기분이 듭니다.

그래서 소년은 그 광막함을 무엇으로라도 채워 보려 합니다. 비가 내리자 소년은 생각합니다. 이 축축한 액체라도 나를 채워 줄 수 있지 않을까? 하지만 비는 구멍 사이로 스치듯 빠져나가고 소년은 그저 젖어 갈 뿐입니다. 그렇다면, 높은 산 위의 저 구름은? 하지만 구름도 역시 그저 흩어질 뿐이지요. 사실 비도, 구름도, 잠자리채 소년이 잡을 수 있는 성질의 무엇이 아닙니다. 그럼에도 손을 뻗는 소년을 바라보며 한편으론 그가 바보 같다 여길 수 있겠지만, 우리는 마음 한구석에서 알고 있습니다. 잡을 수 없는 것을 잡고 싶어하는 것, 그것은 충족될 수 없음을 알면서도 여전히 그 무엇을 갈구하는 인간 욕망의 한편이라는 것을. 우리도 살아가다 한 번쯤은 꼭 그와 같은 모습으로, 나비를 그리워하며 하릴없이 비를 맞기도, 구름에 손을 뻗어 보기도 했다는 것을요.

감당할 수 없는 욕심이

스스로를 무너뜨릴 때

그러나 결국 모든 생명에게처럼 자연물인 비와 구름에도 타고난 숙명이 있으니 그건 바로, ‘흐름’입니다. 우리 눈에 보이는 모양과 모습을 그때그때 찰나의 언어와 형식으로 붙잡아 둘 순 있겠지만, 본래 성질로서의 비는 떨어져 스며들거나 흐르거나 증발합니다. 구름도 역시, 보이지 않는 공기로 흩어지거나 눈이나 비가 되어 내리지요. 그렇게 변화하며 흐르는 것들을 속절없이 흘려보내야만 했던 잠자리채 소년은 결국, 물속까지 들어갑니다. 하지만 물속의 물고기들도 소년의 몸이 그저 조류의 일부인 듯 가뿐히 넘어 거슬러 올라갈 뿐입니다.

그러자, 잠자리채 소년이 다음으