프롤로그: 괄호도 말줄임표도 없이

1장 정말인 순간들

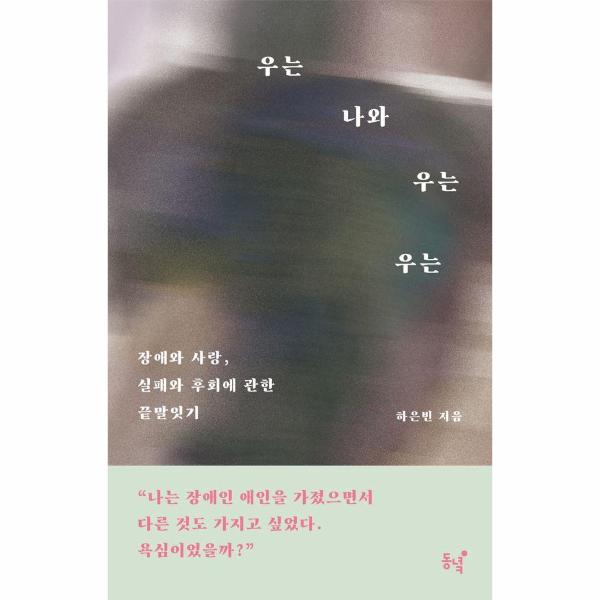

* 우는 나와 우는 우는

2장 몸이라는 이름의 집

* 종말의 연인

3장 그 근본적인 불능에 관하여

* 동이를 부탁해

4장 가을겨울봄여름

* 제자리, 제 자리

5장 연인들은 바닥없는 호수에서 헤엄친다

* 잠수부 애인

* 포옹

6장 그 이야기의 배반자가 될 줄 모르고

* 고쳐 쓴 일기

7장 끝말잇기

* 우에게

에필로그: 우의 삶과 나의 삶은

“우와 함께하는 삶은 분명 어려운 데가 있었다.

이 문장을 쓰기까지 십 년이 걸렸다.”

수많은 제약을 가진 몸과 함께하기 위해 분투했던 시간과 공간,

계속 살아가기 위해 체득해야 했던 체념과 자조와 농담의 기술

“내가 계속 우의 곁에 있었던 것은 내가 유별히 착하거나 우가 극진히 잘해주거나 우리의 다른 무엇이 특별해서가 아니라 우와 있는 것이 웃겼기 때문”이라고 저자 은빈은 회상한다. 대학교 연극 동아리에서 시작된 두 사람의 첫 만남은 여느 연인들과 마찬가지로 귀엽고 풋풋했다. 하지만 우와 함께하며 은빈은 장애를 가진 몸과 살아간다는 것은 끊임없이 시간과 공간의 제약을 받으며 분투해야 하는 일이라는 사실을 깨닫는다. 전동휠체어를 타고 들어갈 수 있는 장소가 드물어 데이트는커녕 밥도 마음대로 먹지 못했고, 집 밖에서는 화장실도 제대로 갈 수가 없었다. 자립생활을 할 수 있는 집이 없어 졸업을 유예하며 학교 기숙사에서 우의 가족들과 함께 살아야 했다. 좋은 대학을 다녔지만 교환학생이나 해외여행을 가는 일은 요원했고, 공기업에 합격하고도 연수를 받으러 고속버스에 타지 못했다. 비장애인에게는 평범하고 손쉬운 일도 장애인에게는 매번 싸우고 애쓰고 타협하고 포기해야 하는 일이었다. 은빈이 우와 함께하며 겪은 일화들은 장애를 가진 몸이 일상 속에서 불쑥 마주하는 차별과 배제를, 구체적인 미래를 예상하거나 계획할 수 없는 임시방편의 삶을 현실적으로 보여준다. 또한 저자는 연인이 받은 치료와 수술이 끼친 부작용을 지켜보며 장애를 가진 몸의 건강과 기능을 위한다는 명목 아래 가해지는 의료와 치료의 한계점도 짚는다.

“포기는 우리가 불가해한 일상을 살아가는 가장 유용한 방식이었고, 체념은 우리가 살아남기 위해 가장 먼저 익혀야 했던 기술이었다”고 은빈은 돌이킨다. 하지만 우를 사랑하게 된 이유가 바로 거기에 있었다. 우는 척박한 일상을 살아내기 위해 나쁜 일을 빠르게 잊어버리는 법을 익혔으며, 모든 것에서 농담을 발명해냈다. 은빈은 바로 그런 우의 모습이 늘